千 里 眼 物 語

一

若葉のもえる、しずかな山の村に、だれがいいだしたのか、とほうもないうわさがひろがりました。

この村のどこかに、千両箱が二十箱もうずめられている。という、きいただけでも目をみはるような、

景気のいいうわさなのです。 ’

千両箱が二十箱、合計二万両、なんのいわれのないことでも、もしそれが本当だったら――と、正’

直な村人たちのことですから、だれもいちおうは興味をもつのが人情。そのうえ、村人たちには、そ’

んな夢のようなことと、いちがいにはうち消されない村の伝説があったのです。 ’

というのも、この村にはなん百年かの昔、金屋長者という、近郷近在に知られた千万長者があったと’

いう、言い伝えがあるのです。 ’

|

金屋長者の身代といえば、八つの山と八 つの川に囲まれた、八百八町とれたお米の 俵の山は、富士の山よりまだ高い。 金屋長者の屋敷といえば、間口八丁、奥 行八丁に金庫八百八つ、庭の草木に咲く花 さえも、見たか見事な黄金いろ。 と、村のぽんおどりの歌や、草かりうたに 歌われているような、たいへんな長者で、 その豪勢なくらしのいろいろないい伝えは 今も村人の語り草になっているのです。 それで、このとほうもないうわさも、村 人にはまんざらうそだとは思えなかったの です。 「金屋長者の屋敷あとに埋まっているに ちがいない。」とか、「いや、三郎兵衛じ いさんの畑のところが、長者の金庫のあと らしい。」「太吉さんのうちの畑から、十 年前、大きなかめがでたことがある。あの へんかもしれないぞ。」「庄屋さんのうち |

|

「いや、おつたばあさんのむすめっ子がおかしくなったのは、千両箱をうめてある上に腰をかけた’

からだと、おいなりさんがいったそうだ。」「金平さんのうちの屋敷には、大きな木がそだたぬとい’

うから、あそこがあやしい。」とか、いやはやたいへんな評判になりました。 ’

まるで、村中が千両箱にうなされているみたいに、おとなも子どもも、その話でもちきりになりま’

した。 ’

と、そのうわさのひろがっている最中に、さらにもうひとつのうわさがひろがりました。この山の村’

からほど遠からぬ町に、千里眼がきているというのです。 ’

みなさんは、千里眼というのを知っていますか。 ’

電波探知器でさぐりだすのでもなく、また、特別なレンズの眼鏡で見るのでもなく、人間の目で、’

千里(四千キロメートル)のむこう、地底なん百メートルの中までも見とおすという、ふしぎな眼力’

をもっているのが千里眼なのです。 ’

なんでも、東京でたいした評判の千里眼だそうだが、東京からなん百里もはなれたこの山の村の地’

の底に、小判大判の光がはっきり見えたので、わざわざでかけてきたのだといううわさなのです。 ’

さあたいへんです。いよいよ本当らしい。うわさがそこまで大きくなってくると、村の人たちはも’

うそわそわして落ち着きません。 ’

欲の深い人、一日も早く千里眼を探しだして、宝のありかを知りたいと思う人が、こっそり町にで’

かけて、千里眼を探しにいきました。ところが、ご本人の千里眼はなかなかみつかりません。 ’

「吾市さんは、町で千里眼をみつけたんだとさ。ところが、その千里眼は、あっと思うまもなく、’

そのすがたを消したんだとさ。」「いや吾市さんにみつかる道理はない。吾市さんは、村一番のけち’

ん坊だからな。」 ’

などと、もっともらしいうわさの波がひろがっている、その渦巻きの真ん中に、突然そのうわさの中’

心である千里眼が、この村に姿をあらわしたのです。 ’

二

天からふったか、地からわいたか、この村の道を通るすがたを、だれも見かけなかったというのに、

千里眼がとつぜんこの村にあらわれたのです。 ’

「千里眼だ、千里眼の大先生がおいでだ。」 ’

一人の若者が村中をかけまわって、ふれてあるきました。村はずれの氏神さまの神殿にすわって、’

朝から晩まで祈りつづけているというのです。 ’

「や、や、それはほんとうか!」 ’

村人たちはさっそく氏神さまにおしかけていきました。いる!たしかにいる。神殿のまんなかに、’

一人の男が、身うごきもせず座っていました。 ’

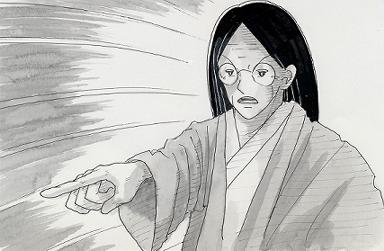

|

長いかみの毛が、やせてとがった肩にか ぶさるように垂れ、白い着物に、色あせて 茶色がかった紋付き、黒いめがねをかけた 男が、両手をたかく頭の前にあわせて、彫 り物のようにじっとしています。 村人たちは、たれからともなく、社前の しき石の上に土下座して頭をさげました。 千里眼は村人の集まったことには頓着な く、やがておごそかな声で、祝詞でもなし、 お経でもない、なにやら得体のわからぬ文 句を口早にしゃべりたて、ぶるぶるとから だを奮わせはじめました。 あわせた両手が、だんだん下がってきた かと思うと、またぶるぶると奮えながら上 がってゆき、小さな声がだんだん大きくなっ て、息がきれるかにみえたとたん「かっ!」 |

さったかみの毛が、ふさのようにひろがりました。 ’

「へええ……。」だれかが、ためいきのような声をたてました。 ’

「おい、見たか、一間(二メートル)ばかりも飛びあがったぞ。」「しっ、しずかにしろ。」「いや

ほんとだ、たまげたもんだ。」 ’

ささやく声、目をまるくして見あわす目と目、村人たちは千里眼を神の姿かと疑いました。 ’

すると、くるりと後ろをむいた千里眼が、 ’

「欲深き、俗人ども、さがりおれ!」とどなりつけました。 ’

その声の太さ、おそろしさ。村人たちは、はじき飛ばされたように、先をあらそって石段をかけおり

ました。 ’

さあ、こんどは「よくふかきぞくじん」といった千里眼のことばが村人たちの問題になりました。’

二万両の大判小判を欲しくないものはありません。だれもが口にこそ出さないが、われこそ堀あてた

いものと、みんなひそかに思っていただけに、この「よくふかきぞくじん」でないものは一人もありま

せん。 ’

「これはいけない。欲をはっては千両箱にありつけないぞ。」 ’

そう考えた村人の一人は、白いごはんを炊いて氏神さまに持っていくと、千里眼の後にそなえ、後姿

をふし拝んでかえりました。 ’

ある人は、酒とさかなをそなえました。ある人は金を五百円も紙につつんでそなえました。ある人は

それをきくと、千円もそなえました。 ’

だれよりもいちばん先に宝のありかを知って、堀出したいという欲にかられた人々が、われこそいち

ばん欲がないといわぬばかりに、お金や物を千里眼にそなえる競争になりました。 ’

村の人がそなえものを持っていくと、千里眼は、黒めがねの奥の目を、きらりと光らせました。そし

て、村の方をにらみ、 ’

「見える、見える!きらきらと、黄金の光がきらめいて、まばゆくてならぬわ、お、あそこだ、たし

かにあそこだ!」と叫びました。 ’

それをきいた村人は、千里眼のみつめるところを、必死に見きわめようとしましたが、黒めがねの奥

の小さな千里眼の目は、あやしげな光を見せているだけで、はっきりとどこかは、わかりません。 ’

待ちきれぬ村人の一人は、ここらあたりにちがいないと、自分の麦畑を夜ひそかに掘ってみました。

一晩じゅうかかって堀さげた畑の中からは、石ころや水が出てきても、千両箱らしいかげも見えません

でした。 ’

せっかく伸びた麦を堀かえしたあとには、大きな穴がぽかんと大口をあけただけでした。 ’

三

村人たちがあせればあせるほど、千里眼は落ち着きはらって、毎日、へんな呪文をとなえておりまし

た。村人たちはいよいよ千里眼にひきつけられ、千里眼を信じきってしまいました。 ’

「この村のどこかに、古い刀がかくされている。その刀の光が、千両箱の光をくもらしている。一日

も早くその刀を出さねばならぬ。」ある日、千里眼はそういいました。 ’

たしかに古い刀がかくされていました。村の旧家に、昔から家宝としてしまわれていた刀が、千里眼

の前にそなえられました。 ’

「金屋長者のうちには、つるとかめをえがいた掛け軸があった。それがだれかに盗まれている。その

つるとかめの魂が千両箱の上にかぶさっている間は、黄金の光がはっきりせぬのじゃ。」 ’

というと、それらしい立派な掛け軸が出されました。地主のうちのいちばん大切にしていた掛け軸は、

つるとかめを描いた立派なものでありました。 ’

地主はおそるおそるその掛け軸を千里眼の前にさしだし、これは私の先祖が買ったもので、けっして

金屋長者のうちから盗みだしたものではない、といいました。 ’

村人たちは、もう仕事も手につきません。毎日、千里眼のことばの一つ一つに神経をとがらせていき

ました。 ’

千里眼の目は、いよいよあやしげな光をおびてきました。 ’

「おや、だれかがこのわしを疑っている。そいつの疑いの雲が、大判小判の光をくもらしてきた。」

ともいいました。 ’

村人の中には、「あれはインチキだ。」とか、「山師だ。」とかいう人がありました。千里眼を疑う

そんな人たちは、みんなから人でなしのようにののしられ、ばちあたりだといって、口もきかれなくな

りました。 ’

そして、米をはこぶもの、着物をさしだすもの、お金をそなえるものと、日に日に千里眼の信者は増

えていきました。すると、ある日のことです。 ’

千里眼は目をぎらぎらと光らせ、一本歯の高下駄をはいて、氏神さまから出てきました。 ’

氏神さまを出ると、あとからつづいてくる村人たちには目もくれず、麦畑の中をぐんぐん進んで、村

いちばんのけちんぼうで、また村いちばんの金もちである伊平さんのうちの畑の真ん中に立ちました。

もうすぐ穂の出そうな青々とした麦畑、ひばりの声もうららかな麦畑のまんなかに立った千里眼は、

「ここだ、この畑の持主はだれだ。」とどなりました。 ’

|

千里眼のことばに、伊平さんはびっくりぎょ うてん、千里眼の前にぺたりと両手をついて、 「ありがとうございます。この伊平めの畑に ござります!」とおがみはじめました。すると 千里眼は、 「だがしかし、たとえ今はおまえの畑である とはいえ、おまえ一人の力でできたものではあ るまい。千両箱を一人占めするのはばちあたり だ。わしの今からさししめす人々が、心をあわ せ、力をあわせてみんなで堀だし、みんなで分 けるのだ。」といいました。 村人の顔はかがやきました。伊平さんだけに ひとり占めされるものでないとわかると、のび あがったり、顔をつきだしたりして、千里眼の |

|

金や物をはこんだものは、それ、わしの番だとむねをわくわくさせました。 ’

「おまえだ。それから、おまえだ。」 ’

千里眼の指がさされるたびに、さされた人々は伊平さんと同じように、地べたにすわりこんで、ぺた

りと頭をさげました。そして、刀をそなえ、掛け軸をそなえ、金をそなえたかいがあったと、涙をなが

してよろこびました。そして、その日から、千里眼は伊平さんのうちの奥座敷に引っ越しました。 ’

もちろん、そなえられたおびただしい物やお金も、伊平さんのうちの奥座敷に運ばれたことはいうま

でもありません。 ’

奥座敷の床には神棚がつくられ、その前にあつい立派な座布団を敷いて、千里眼はまるで殿様のよう

にいばってすわりました。 ’

そして、その奥座敷には、許しがなくては伊平さんでもはいることはできませんでした。 ’

千両箱の掘り出しは、すぐはじめられました。青々とのびた麦はおしげもなく踏みにじられ、掘り返

され、毎日朝早くから夜おそくまで、えんさえんさと土ほりの威勢の良いかけ声がきこえてきました。

四

「光る、光る、きらきらと光る。黄金の光がわしの目にまばゆくてならぬ。」 ’

伊平さんのうちの奥座敷から千里眼のさけび声がきこえます。奥座敷の外の庭に待っている若者は、

はねとばされたように麦畑にかけつけます。 ’

「そら、もうすぐだぞ。千里眼の大先生がまばゆくてたまらぬとさけんでいるぞ。」麦畑の人たちは

ひときわ大きなかけ声をあげて土堀をつづけます。 ’

「あ、そこらに大石がある。その下三間ばかりのところだ。」 ’

千里眼のさけびに、若者はまたかけだしました。 ’

「おや、大石はないぞ。その横をほってみろ。いや、もっと北の方だぞ。」たしかに北の方に大きな

石がありました。まるで小山のような大石です。さあたいへん、こんな大石を動かすのはなかなかのこ

とではありません。となりの畑も掘り返されました。そのとなりの麦畑まで掘り返されました。五日、

十日、十五日。なかなかはかどりません。 ’

千里眼は毎日ごちそうをたべ、酒をのんでさけびつづけました。千里眼に毎日ごちそうをするために

伊平さんはじめ、堀っている人々は、貯金を使い果たしました。あるものは家を売り、あるものは畑を

売りました。 ’

少しくらいの借金をしても、いまに二万両の大判小判を堀りだせば、なんでもないことだと信じてい

ました。畑の手入れもせず、稲のもみまきもわすれて、夢中になっていました。麦畑はすっかり荒らさ

れ、のこった麦も手入れをせず、こやしもやらぬので、火をつければもえるように、しなびてしまいま

した。 ’

けれども、掘っても、掘っても、千両箱のすがたはあらわれません。すると千里眼は、 ’

「熱心がたりぬ。おまえたちの心がくもると、このわしの目もくもるのだ。ほった、ほった。もう少

しだ。あ、黄金の光がさした。もう三尺だ、そら、もう少しだ。」と、しかりとばすようにさけびまし

た。 ’

大石は小さくたたきわって運びだされました。大石の下を三尺ほっても千両箱はでてきません。また

元のところを堀ました。その南がわに穴はひろげられました。 ’

村人たちは疲れてきました。なかばあきらめて、土ほりに出なくなったものもあります。一人減り、

二人減りしてだんだん人数が少なくなってきました。すると、千里眼はいいました。 ’

「いまに後悔するやつらだ。あ、見えたぞ。いよいよ見えたぞ。千両箱のふたが見えた!」すると、

また景気づきました。一度ひっこんだ村人も、かけつけてシャベルをふるいました。 ’

「今日だ、今日こそ出るぞ。きらきらと光る。黄金の光がじかに見えだした。」 ’

氣がちがったかと思われるほど千里眼はどなりたてました。ぶるぶると身体をふるわせ、はじめて奥

座敷から庭先まで出てきました。 ’

「そら、もうすぐだ。日の暮れぬうちに堀だすのだ。夜になったら人にとられるぞ。今だ、今だ。み

んなゆけ、女も子どももみんなで掘るのだ!」 ’

伊平さんのところの子どもも畑にいきました。となりの腰の曲がったおばあさんもいきました。 ’

周囲百メートルもある大穴のまわりに、村人が黒山のように集まりました。穴の中にはいれるだけの

人は、みんなシャベルやくわを持ってはいりました。ざるで土をはこぶもの、わき出る水を桶やバケツ

でくみだすもの。 ’

いよいよ大詰めになった千両箱掘りは、たいへんな騒ぎです。あげひばりのすがたも見えなくなりま

した。夕日は西の山におちて、あたりは薄暗くなりました。蛙の声が、げろっげろっと水たまりから聞

えてきました。 ’

「えっさ、えっさ、やれさ、これさ」と、かけ声いさましく土ほりをつづけている声が村じゅうをつ

つみました。と、そのときです。穴まわりの人垣が、きゅうにがやがやと騒がしくなりました。 ’

「たいへんだ!たいへんだ!」 ’

どなる声に、穴の中の人々がはたらく手をやめてのびあがると、伊平さんのうちのおばさんが髪をふ

りみだして人垣のそとからころがりこみました。 ’

「千里眼がきえちゃった。」伊平さんのおばさんは、ぺたりと黒土の上にすわりこんでいいました。

五

「え、千里眼が、きえたって!?」伊平さんがかけつけました。 ’

「ほんとうか。それはたしかか。」伊平さんも、ぺたりとおばさんの横にすわりました。 ’

いままで、一心不乱にはたらいていた村人たちは、シャベルやくわをなげだして伊平さんとおばさん

をとりかこみました。 ’

「おやつをもっていったときには、たしかに座敷の縁側にいたんだよ。それが夕方、あまり静かなの

で、そっとのぞいてみると座敷にもいないのさ。もしや、はばかりかと、待てど暮らせど出てこない。

ふと氣がついてみると、なんとしたことか、いつのまに運びだしたか、刀も、着物も、掛け軸も、すっ

かり持ち出して、座敷の中はすっからかんの、もぬけのからなんだよ。」 ’

おばさんは、ぐったりと頭をさげました。 ’

|

「や、そいつは謀られたな。」一人がぺた んとしりもちをついてへたばりました。 太吉さんも、三郎兵衛さんも、顔色をまっ 青にしてふるえあがりました。 「ちくしょう。」 一人の若者が、くわをひっかついてかけだ しました。それをきっかけに、村人たちは、 わあっと、さけび声をあげてつづきました。 月の光をあびた畑をあとに、村人たちの黒 い列が伊平さんのうちの方に、なだれをうっ てつづきました。 伊平さんのうちの奥座敷にいってみると、 これはしたり、村人の運んだ金や品物はもち ろんのこと、伊平さんのうちのたんすや長持 の中の目ぼしいものまで、すっからかんに持 ち出されていました。 「ちくしょう。インチキ野郎め〜!」 伊平さんは氣ちがいのようにさけぶと、高い 熱を出して寝込んでしまいました。伊平さん |

たのでしょう。 ’

「百姓のだいじな畑を、掘り返した天罰だ。」「働きもせず、千両箱などを掘り出そうなんて、くだ

らぬ欲を出した罰だ。」 ’

「あの千里眼、もしかして、ほんとうの神さまだったのかもしれない。欲の深い人間をこらしめに、

すがたをあらわしたのかもしれない。」村人たちはひそひそと、そんなささやきをしました。 ’

伊平さんたちはその後、掘り返した畑を三十日も四十日もかかって、ていねいに埋めて、もとどおり

の畑にしました。そして神官をよんで、悪払い、魔よけをして、もうこれからは百姓にあるまじき、べ

らぼうな金もうけのことなどには一切耳をかたむけないという誓いをたてました。 ’

そして、黒い土には新しい種がまかれ、静かな山の村にはふたたび平和な光が満ちてきました。 ’

いく日かたちました。町の新聞に、村の人たちをだました千里眼がつかまった、という記事がのりま

した。村の人たちの心を見ぬいた千里眼の目も、おまわりさんが近寄るすがたは、見えなかったのかも

しれません。 ’

村の人たちは、その新聞の記事を読むのさえいやなことだと思いました。そして、 ’

「こがねの光は、畑の作物からこそ出るんだ。」と、子どもたちにいいました。 ’

秋になると、村のたんぼには、稲の穂がこがねの波をうちました。なにごともなかったかのように、

明るい日の光が満ちていました。 ’

お わ り

はさまの伝説と民話 のページへ